インターネット上でのパスワード管理や設定はみなどうしているだろうか。この記事では、アンケートを実施しインターネットのパスワードの利用状況について調査したので参考にしてほしい。

Contents

インターネットサービスのパスワード設定に関してアンケートを調査

インターネットサービスのパスワードはどのように設定しているのだろうか。ランダムに選出した570人に対し、以下のアンケートを実施した。

・インターネットサービスのパスワード使い分け状況

・年代別パスワード使い分け状況

・パスワードの種類数

・パスワード使い回しの理由

・パスワードの管理方法

・実施しているパスワードのセキュリティ対策

・思い当たる不正アクセスの原因

・パスワード使い分け状況別の不正アクセス経験

この結果について詳しく解説していく。

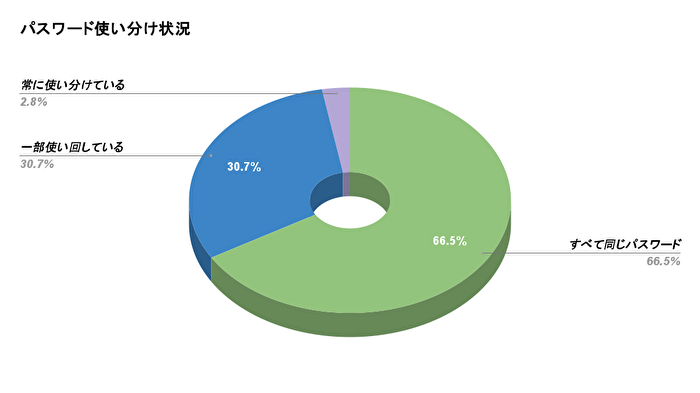

インターネットサービスのパスワード使い分け状況

最初に、インターネットサービスのパスワード使い分け状況について回答をまとめた。結果は以下の通り。

| 使い分け状況 | 割合 |

|---|---|

| すべて同じパスワードにしている | 66.5% |

| 一部使い回している | 30.7% |

| 常に使い分けている | 2.8% |

「すべて同じパスワードにしている」が全体の60%以上を占めていた。一方で「常に使い分けている」は約3%だった。

この結果から、「登録するサービスごとにパスワードを設定するのが面倒」「できるだけシンプルにまとめたい」というユーザーが多いと考えられる。

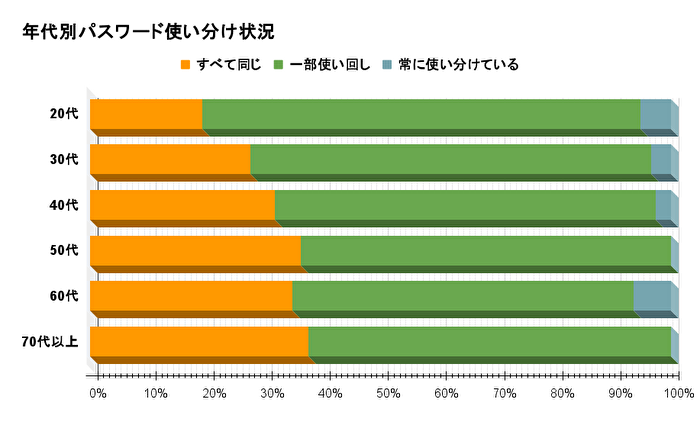

年代別パスワード使い分け状況

次に、年代別のインターネット上のパスワード使い分け状況について調査した。結果は以下の通り。

| 年代 | すべて同じ | 一部使い回し | 常に使い分けている |

|---|---|---|---|

| 20代 | 19.3% | 75.4% | 5.3% |

| 30代 | 27.5% | 69.0% | 3.5% |

| 40代 | 31.7% | 65.6% | 2.7% |

| 50代 | 36.2% | 63.8% | 0.0% |

| 60代 | 34.8% | 58.7% | 6.5% |

| 70代 | 37.5% | 62.5% | 0.0% |

「すべて同じ」が20代・30代は30%未満の結果となった。一方で40代以上の世代では30%を超え徐々に増加する傾向にある。

この結果から、年齢を追うごとに複数のパスワードの管理が面倒または苦手意識があると考えられる。

また、「一部使い回し」がほとんどの年代で60%~70%程度を占めており、「常に使い分けている」が10%未満だった。

どの年代に関わらず、パスワードの使い分けに手間をかけるよりも、使い回す利便性を重点としていることが伺える。

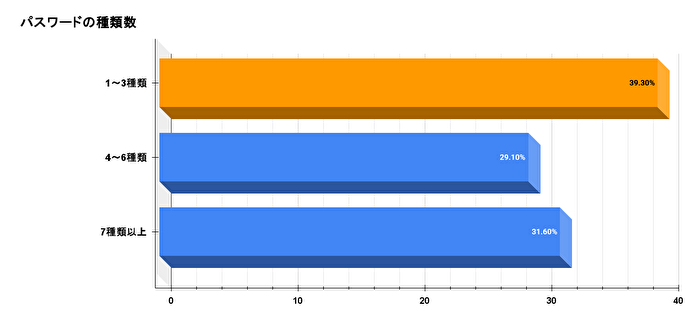

パスワードの種類数

インターネット上でのパスワードの種類数についても調査を実施した。結果は以下の通り。

| 種類数 | 割合 |

|---|---|

| 1〜3種類 | 39.30% |

| 4〜6種類 | 29.10% |

| 7種類以上 | 31.60% |

パスワードの種類は「1〜3種類」が最も多かった。サイトごとに個別にパスワードを管理するのではなく、使い回ししている可能性が高いと考えられる。

一方で「7種類以上」も30%程度の結果となった。全体の3割程度の人は、多数のパスワードを管理することに抵抗がないとも言える。

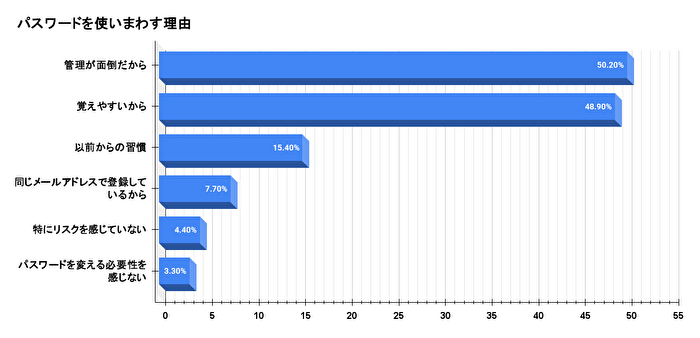

パスワード使い回しの理由

次に、インターネット上のパスワードの使い回しの理由について調査した。結果は以下の通り。

| パスワード使い回しの理由 | 割合 |

|---|---|

| 管理が面倒だから | 50.2% |

| 覚えやすいから | 48.90% |

| 以前からの習慣 | 15.40% |

| 同じメールアドレスで登録しているから | 7.70% |

| 特にリスクを感じていない | 4.40% |

| パスワードを変える必要性を感じない | 3.30% |

「管理が面倒だから」「覚えやすいから」が5割程度の結果となった。サービスごとにパスワード設定する手間や、複数のパスワードを記録する煩わしさを避けたいという意識が強いことが考えられる。

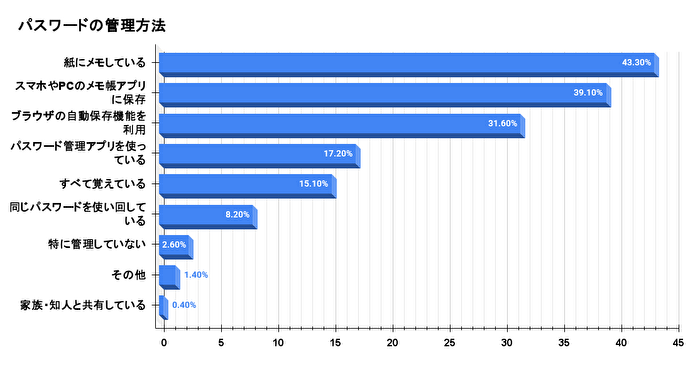

パスワードの管理方法

インターネット上でのパスワードの管理方法についても回答をまとめた。結果は以下の通り。

| 管理方法 | 割合 |

|---|---|

| 紙にメモしている | 43.3% |

| スマホやPCのメモ帳アプリに保存 | 39.1% |

| ブラウザの自動保存機能を利用 | 31.6% |

| パスワード管理アプリを使っている | 17.2% |

| すべて覚えている | 15.1% |

| 同じパスワードを使い回している | 8.2% |

| 特に管理していない | 2.6% |

| 家族・知人と共有している | 0.4% |

| その他 | 1.4% |

「紙にメモしている」が最も多く、次点で「スマホやPCのメモ帳アプリに保存」が多かった。

アナログでもデジタルでも、すぐにパスワードを確認できる方法をとっている人が多いことが分かる。

また、「ブラウザの自動保存機能を利用」しているユーザーも30%を超えており、利便性を重視してパスワード管理したいという意識が強いと考えられる。

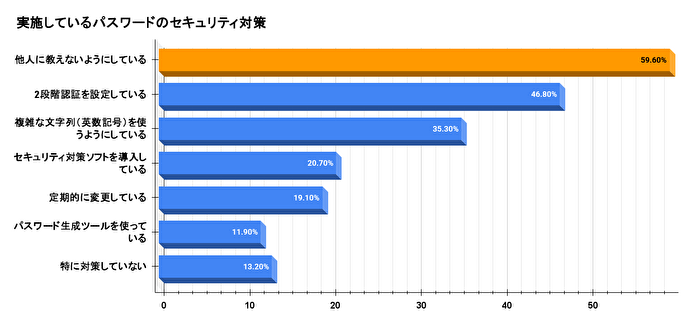

実施しているパスワードのセキュリティ対策

次に、実施しているインターネットパスワードのセキュリティ対策について調査した。結果は以下の通り。

| 対策 | 割合 |

|---|---|

| 他人に教えないようにしている | 59.60% |

| 2段階認証を設定している | 46.80% |

| 複雑な文字列(英数記号)を使うようにしている | 35.30% |

| セキュリティ対策ソフトを導入している | 20.70% |

| 定期的に変更している | 19.10% |

| パスワード生成ツールを使っている | 11.90% |

| 特に対策していない | 13.20% |

「他人に教えないようにしている」が最も多かった。パスワード管理の基本として他者に漏らさない・共有しないという意識が高いことが伺える。

次点で「2段階認証を設定している」という回答も4割を超えた。これは提供するサービス側で「パスワード+電話番号」といった2段階認証がデフォルトで設定されているケースが多いことも理由と言える。

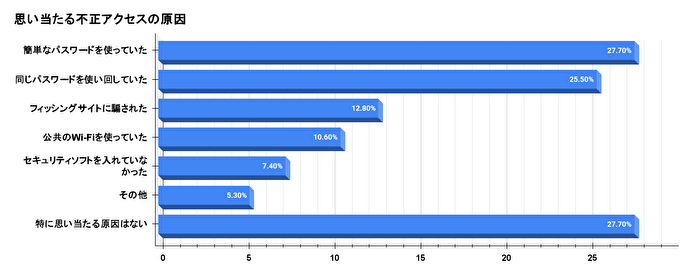

思い当たる不正アクセスの原因

次に、インターネットのパスワードに関する思い当たる不正アクセスの原因について調査した。結果は以下の通り。

| 原因 | 割合 |

|---|---|

| 簡単なパスワードを使っていた | 27.70% |

| 同じパスワードを使い回していた | 25.50% |

| フィッシングサイトに騙された | 12.80% |

| 公共のWi-Fiを使っていた | 10.60% |

| セキュリティソフトを入れていなかった | 7.40% |

| その他 | 5.30% |

| 特に思い当たる原因はない | 27.70% |

「簡単なパスワードを使っていた」が最も多かった。氏名や生年月日などの単純な組み合わせは、解読されやすく不正アクセスに繋がりやすい。

次点で「同じパスワードを使い回していた」も25%確認できた。パスワードを使い回していると、1つの漏洩からさまざまなサービスで不正アクセスされるリスクが高まるので注意しなければならない。

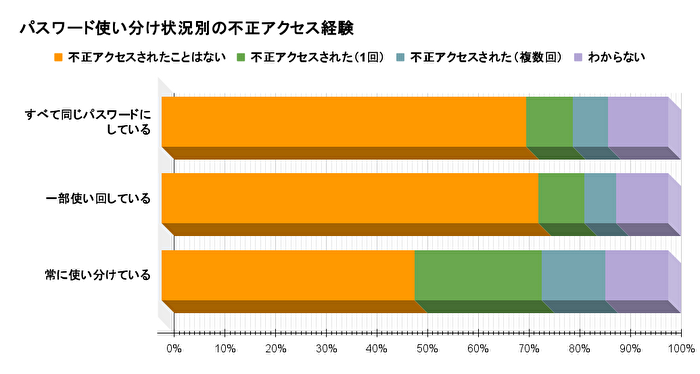

パスワード使い分け状況別の不正アクセス経験

最後に、インターネットのパスワード使い分け状況別の不正アクセス経験について回答をまとめた。結果は以下の通り。

| 使い分け状況 | 不正アクセスされたことはない | 不正アクセスされた(1回) | 不正アクセスされた(複数回) | わからない |

|---|---|---|---|---|

| すべて同じパスワードにしている | 72.00% | 9.20% | 6.90% | 11.90% |

| 一部使い回している | 74.30% | 9.10% | 6.30% | 10.30% |

| 常に使い分けている | 50.00% | 25.00% | 12.50% | 12.50% |

意外な結果だが、「すべて同じパスワードにしている」「一部使い回している」よりも「常に使い分けている」人の方が不正アクセスをされた割合が多かった。

これは、「常に使い分けている」ユーザーの方が登録しているサービスが多く、確率的に不正アクセスに遭いやすい状況に置かれている可能性が考えられる。

パスワードの管理だけで安心せずに、セキュリティソフトの導入やフィッシングサイトの確認等、多方面で注意すべきだ。

おすすめのパスワード管理方法

おすすめのインターネットパスワード管理方法は次の4つだ。

・自分で覚えておく

・専用の管理ソフトで管理する

・Excelやスマホメモなどデータで管理する

・紙とデータで管理する

以下で詳しく解説する。

自分で覚えておく

おすすめのインターネットのパスワード管理方法の1つ目は自分で覚えておく方法だ。特に日常使いのSNSアカウントや、ショッピングサイトなどのパスワードを記憶しておくと、利用時にスムーズにアクセスできる。

自身の脳内のみでの記録のため、他人に知られる心配がなく、最も安全性・気密性が高い管理方法と言えるだろう。

ただし、複雑なパスワードを記憶するのが難しい点や、記憶しやすい単純なパスワード設定により不正アクセスのリスクが高まる点など、デメリットもある。

比較的少数のパスワードを管理する場合に有効と言える。

専用の管理ソフトで管理する

おすすめのインターネットのパスワード管理方法として、専用ソフトで管理する方法も挙げられる。

昨今パスワード管理ソフトやアプリなどが数多く提供されているので、煩雑化しやすい情報をまとめることも容易だ。

有料・無料共に多種多様なソフトがあるので、選択に悩む場合もあるが、できるだけ信用性の高いシステムを活用しよう。

特にセキュリティソフトに付随したパスワード管理システムや、Googleなどのアカウントに紐づけられたパスワード記録機能などが利用しやすくおすすめだ。

Excelやスマホメモなどデータで管理する

おすすめのインターネットのパスワード管理方法の3つ目は、Excelやスマホメモなどデータで管理する方法だ。

PC内のExcelソフトや、スマホ内のメモ帳などはシンプルに情報をまとめられる点で、パスワードを管理しやすい。

ただし、デスクトップにファイルを保存したり、「パスワード一覧」といったわかりやすい名前で管理するのは、第三者漏洩リスクがあるので注意したい。

ファイルの暗号化や、ロックをかける等、第三者の名に触れないように管理することが重要だ。

紙とデータで管理する

おすすめのインターネットのパスワード管理方法として、紙とデータで併用して管理する方法も挙げられる。

手帳やメモ等の紙面で管理することで、万が一データ上のパスワードのファイルやシステムが破損しても対応可能だ。

ただし紙面のみで大量にパスワードを管理しようとすると煩雑化しやすく、修正時の手間も面倒になる。

重要なパスワードのみを紙面、その他パスワードをデータというように併用することで情報を整理しやすくなる他、セキュリティ向上にも繋がるのでおすすめだ。

パスワード管理方法別の注意点

インターネットのパスワード管理方法別の注意点を次の項目ごとに説明する。

・紙によるパスワード管理の注意点

・データによるパスワード管理の注意点

以下で詳しく解説する。

紙によるパスワード管理の注意点

インターネットのパスワードを紙で管理する場合の注意点は次の通り。

・パスワードの書き間違い

・紛失や破損

・保管場所

・処分の方法

まず、パスワードを記録する際の書き間違いに注意しよう。英数字の小文字が混在する場合、書き分けが曖昧だとあとで確認する時に混乱するケースがあるので、できるだけ丁寧な字で記録するのが基本だ。

パスワードを記載したメモやノートの紛失や破損のリスクも考慮しよう。セキュリティの観点から第三者の目に触れない場所に保管すべきだ。

不要になったパスワードはすみやかに処分しよう。パスワードをまとめてノートに記載するより、名刺カードなどに個別に管理して、要らなくなったものだけカードを廃棄するのもおすすめだ。

データによるパスワード管理の注意点

インターネットのパスワードをデータで管理する場合の注意点は次の通り。

・安易な設定や記録

・ハードディスクや端末のトラブル

パスワードをファイル等で管理する場合は安易な設定するのは避けよう。たとえばファイル名を「パスワード」といった分かりやすい記名にしたり、デスクトップに保存したりするのはNGだ。

保存先のハードディスクや端末のトラブルにも注意しよう。パスワードを保管している端末そのものが故障するとデータごと消失するリスクがある。

1つの端末のみで保管するのではなくPCとスマホ、USBやSDカードに分けて保存したり、クラウドサービスを活用したりするのがおすすめだ。

危険なパスワードの保管方法

インターネットのパスワードの危険な管理方法は次の2つだ。

・Webブラウザへの保存

・紙でメモして管理する

以下で詳しく解説する。

Webブラウザへの保存

インターネットのパスワードの危険な管理方法の1つ目は、Webブラウザへの保存への保存だ。

Webブラウザにはパスワードを保存できる機能があり活用する人も多い。しかし、第三者に悪用されやすく、PCや端末から離れた時にパスワードを利用してアクセスされる危険がある。

またPCをハッキングされた時にパスワードごと情報を抜かれるリスクもあるので注意しよう。

紙でメモして管理する

インターネットのパスワードの危険な管理方法として、紙でメモして管理することも挙げられる。

紙媒体に保存すること自体は問題ないが、パスワードを記載したメモや付箋を、他者の目につきやすい場所に放置するのはNGだ。

パスワードを記載したメモなどは、鍵付きの引き出しや保管庫などの目に触れない場所で厳重に管理しよう。

危険なインターネットサービスのパスワード設定とは?

インターネットサービスの危険なパスワード設定は次の3つだ。

・簡単な文字列

・使い回したパスワード

・個人情報を含む文字列

以下で詳しく解説する。

簡単な文字列

インターネットサービスの危険なパスワード設定の1つ目は、簡単な文字列で設定することだ。

たとえば、「1234」や「abcd」といった単純な連番は不正アクセスのリスクが非常に高い。

「password」や「id」といった単語をそのまま使うのも推測されやすく危険だ。ランダムに設定した英数字など複雑な組み合わせで対応しよう。

使い回したパスワード

インターネットサービスの危険なパスワード設定として、使い回したパスワードを利用することも挙げられる。

たとえば、オンライン上の全てのパスワードを同じものに設定していると、パスワードの漏洩があった場合に、登録している全サイトでの不正アクセスのリスクが高まる。

実生活で車と家のそれぞれの鍵が異なるように、利用するサービスやWebサイトごとに個別のパスワードを設定しよう。

個人情報を含む文字列

インターネットサービスの危険なパスワード設定の3つ目は、個人情報を含む文字列で設定することだ。

誕生日や名前、住所等の個人情報は推測されやすく、不正アクセスのリスクが高い。特に名前と誕生日のみで構成された簡単なパスワードは避けるべきだ。

できるだけランダムな英数字で解読されにくいものを設定しよう。

パスワードの情報漏洩で起こり得る被害

パスワードの情報漏洩で起こり得る被害として以下のリスクがある。

個人の場合

・SNSの乗っ取り

・ECサイトやオンライン銀行での不正利用

・個人情報の漏洩

個人の場合は、SNSアカウントの乗っ取りや不正アクセスによって、悪意ある投稿や個人情報の漏洩に繋がる。

ECサイトやクレジットカード、オンライン銀行などの不正利用や金銭の詐取などの犯罪のリスクも高まるので注意すべきだ。

企業の場合

・顧客や他社への信用の低下

・売上や株価への影響

・損害賠償への対応

企業などの法人でパスワード等の個人情報の漏洩があると、ユーザーや他社からの信用に影響がある。

売上や株価に響くリスクや、訴訟及び損害賠償の対応に繋がるケースもあるので、情報管理は徹底しよう。